영국은 지금

'브리티시니스' 열풍!

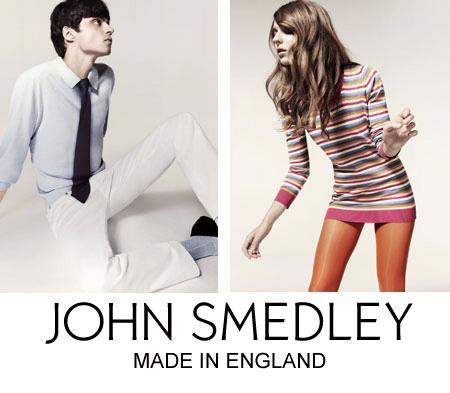

「라븐햄(Lavenham)」과 「존스메들리(John Smedley)」, 「멀버리」와 「버버리」에 이르기까지 ‘메이드 인 브리튼(Made in Britain)’으로 영국인의 애국심에 호소하는 매력을 발산한다. 이는 동시에 적정한 노동 조건과 임금으로 생산된 상품이라는 조건에 대해 고객들이 안도하는등 영국 생산에 관심이 집중된다.

이를 더 부추기는 것은 ‘영국산 상품 구매하기(buy British)’ 캠페인으로 영국 내 생산이 완전히 사라지는 것을 막고 제조업계를 지원하기 위한 이니셔티브로 ‘영국에서도 의류를 생산할 수 있다’는 아이디어를 가지기 시작했다.

헤리티지 상징과 함께 올림픽 이후 영국 무드 계속

이러한 분위기를 타고 신인 디자이너나 소규모 신규 브랜드들 중 100% 영국생산을 표방하는 브랜드가 늘어나고 심지어 아캐디아그룹 같은 메인 스트림의 하이스트리트 의류 그룹이 로컬 소싱을 활용하는등 ‘메이드 인 브리튼’은 영국 패션 산업에서 가장 뜨거운 주제로 떠오르고 있다.

지난 2009년부터 패션계에 불기 시작한 헤리티지 바람은 그동안영국 컨트리 라이프의 유니폼이던 「바버」 왁스 재킷과 「헌터(Hunter)」장화 등을 쿨한 스타일링의 중심으로 끌어들이며 영국 전통 브랜드들이 부상하는 계기가 됐다. 특히 영국생산의 재킷(나일론 퀼티드 재킷)을 판매하는 「라븐햄」과 96%를 로컬 소싱하는 니트웨어 「존스메들리」는 영국뿐 아니라 일본 등 해외에서 큰 인기를 얻고 있다.

헤리티지 브랜드에 있어서 ‘메이드 인 브리튼’은 일종의 자격 요건일 정도로 브랜드 이미지에 정통성을 부여하는 수단이 된다. 이미 글로벌 럭셔리 브랜드로 정착한 「버버리」가 비용을 이유로 대부분의 상품을 해외에서 생산하면서도 코어 상품인 트렌치코트를 영국 공장에서 생산하는 것이나 잡화 브랜드 「멀버리」가 하이엔드 핸드백을 영국 내 서머셋(Somerset) 공장에서 만들어서 ‘메이드 인 잉글랜드’를 표방하는 것도 영국 브랜드 이미지를 확고히 하기 위한 것이다.

「존스메들리」 등 메이드 인 브리튼 ‘쿨하다’?

이 외에 가먼트를 로컬 소싱하기에는 비용이 너무 벅찬 하이스트 리트 브랜드들은 영국산 소재를 사용하는 방법을 사용하는데 「잭윌스(Jack Wills)」는 영국의 전통적인 트위드 원단을 사용한 상품과 전형적인 승마 재킷 디자인을 재현한 리미티드 에디션의 재킷을 제작해서 브랜드 아이덴티티에 역사성을 주입한다.

튜더 형식의 역사적인 건물과 영국적인 프린트로 유명한 리버티 역시 자사 브랜드인 「리버티런던(Liberty of London)」의 상품 레인지 소싱을 영국으로 옮겨서 브리티시니스(Britishness)를 강조할 계획이다. 규모가 작기 때문에 현실적으로 해외 소싱이 어려운 신규 브랜드들은 비싸지만 영국 내 소규모 공장에서 생산할 수밖에 없게 된다.

이들은 이러한 일종의 장애를 USP(unique selling point)로 전환해서 아예 ‘British Made’를 마케팅 전략화한다. 100% 영국 소재를 사용하고 전량을 영국에서 생산하는 영 디자이너와 브랜드들은 영국산은 이제 헤리티지뿐 아니라 ‘쿨하다’는 이미지를 만들면서 글로벌 시장에 어필하는 주요 수단이 되고 있다.

보호주의 아니라 애국주의, 영국 상품 구매 캠페인

‘영국 내 제조업을 리바이벌하자’는 캠페인의 일환으로 영국의 노동당 당수인 에드 밀리반(Ed Miliband)은 영국산 상품에 ‘Made inBritain’ 마크를 사용하는 것을 공식화하도록 푸시하고 있다. 이를 통해 영국 경제 정책에 애국심이 들어가는 계기가 될 것이며 보호주의가 아니라고 주장한다.

이러한 배경에서 주요 일간지 가디언은 온라인 독자를 대상으로 “영국 제조(Made in Britain) 라벨을 보고 영국산이라는 이유가 구매 결정을 부추기는가?”를 서베이했는데 실제로 Yes라고 대답한 사람이 66.5%로, 애국심이 상품을 구매하는 데 결정적인 요인이 될 것을 시사하고 있다(No란 대답은 33.5%).

영국 중산층 백화점인 존루이스(John Lewis)는 지난해 영국 내에서 생산하는 브랜드 130개를 백화점에 초대해서 ‘Made in UK’ 스탬프로 구별하고 홍보, 판매하는 ‘바이브리티시(Buy British)’ 캠페인을 런칭한 이래 그 범위를 소재와 의류에서 침대, 가구, 카펫, 도자기 등으로 확대하면서 온라인에 영국산(Made in UK) 상품의 카테고리를 제공하는 별도 페이지를 운영하는 등 애국적인 마케팅을 만들고 있다.

견습제도 등 기술인력 양성으로 영국 생산 지원

영국 의류 제조업은 사양 산업으로서 가장 큰 문제는 비용 외에도기술 인력이 부족하다는 것이다. 이처럼 사라져가는 의류, 원단 생산 기술을 유지하기 위해 정부는 최근 약 18억원(100만파운드)을 지원해 ‘견습생 제도’를 운영할 예정. 소규모나마 정부-산업-학교가 모두 공감대를 형성하는 분위기다.

영국 브랜드의 대표 격인 「버버리」는 지난 2010년 기술직원을 양성하기 위해 의류 제작과 위빙(weaving) 견습제도를 런칭했다. 「버버리」 매출이 폭등하면서 트렌치코트를 생산하는 요크셔 지방의 캐슬포드(Castleford) 공장의 인원을 늘렸으나 기술력 있는 로컬 인원을 구하기 어려워 해외 인원으로 충당한 후 근본적으로 문제를 해결하기 위한 방침으로 알려진다.지난해 불기 시작한 로컬 소싱에 대한 니드와 관심은 패스트패션을 최단기간으로 운영하기 위한 목적과 해외 생산 비용 증가에 대응하기 위한 아이디어.

이를 위해 하이스트리트 패션 브랜드들은 소규모로 영국 내 생산을 테스트하기 시작했다. 특히 여성복 부문에서 원자재 가격과 임금 인상 등 비용 상승으로 마진이 줄어들면서(2010년 9.8%에서 2011년 9%로 하락, Verdict Research: Womenswear Report 2012) 브랜드들은 이익률을 높이기 위해 영국 내 소싱을 시도하고 있는 상황.

「톱숍」 등 로컬 소싱, 21C형 패스트패션 전략?

로컬 소싱의 비용은 해외 소싱에 비해 높은 것이 일반적이지만 장점은 딜리버리가 빨라서 새로운 트렌드를 적용할 수 있어 매출 기회가 높아지게 된다는 것이다. 결과적으로 할인 판매를 최대한 줄일 수 있고 이익률을 최대화할 수 있다는 매력이 있다. 유스 패션 리테일러인 리버 아일랜드(River Island)는 지난해 영국 내 생산을 시작 했는데 뉴패션을 빨리 제공함으로써 베스트셀러가 늘어나는 계기가 됐다.

이러한 긍정적인 반응에 고무돼서 1년 내 영국 내 생산을 50%나 늘릴 계획이다. 또한 로컬 소싱이 가격 경쟁력을 갖춘 케이스가 나오고 있는데 이는 중국 내 임금 상승과 하이테크 생산 장려로 의류 생산의 용량이 제한되면서 생산 비용이 올라간 데 따른 것으로 보인다. 「톱숍」의 모기업인 아캐디아그룹에 따르면 여성복 내의(thermal wear) 생산을 영국의 레스터(Leicester) 지방의 공장(British Thermals)에서 운영하는 것을 추진하고 있다.

이로써 운반비를 제외하고도 기존의 인도 소싱 대비 피스당 900원(0.50파운드)이 저렴하다는 것. 현재 5%의 물량을 영국에서 소싱하는 아캐디아그룹은 모든 소싱을 영국 내로 돌릴 수는 없지만 확대하는 방안을 검토하고 있다. 또한 월마트(세계 No.1 리테일러) 소속의 영국 슈퍼마켓인 아스다(Asda) 조차도 영국에서 원단을 구매하는 등 로컬 소싱은 새로운 국면을 맞고 있다.

케이트 미들턴·여왕 60주년 등 ‘로열 무드’ 확산

이 같은 트렌드는 영국 전역의 ‘로열 브리타니아* 무드’와도 관련이 있다. 지난해 윌리엄 왕자와 케이트 미들턴의 결혼식과 얼마 전 엘리자베스 여왕 즉위 60주년 행사로 인한 ‘로열 무드’와 런던올림픽으로 이어지는 ‘영국붐’ 탓이다. 유로존 위기와 영국 내 경기 침체, 정부의 긴축 정책으로 침울한 분위기에서 영국 왕실과 로열패밀리는

새롭게 애국심을 다지는 구심점이 되면서 영국인들에게 자긍심을 주고 있다.

동시에 케이트 미들턴은 새로운 로열 스타일 아이콘으로 부상했고 컬렉션에는 풍요를 상징하는 왕실의 모티브를 사용한 의상이 등장하는 등 세계 패션 산업에서도 로열 붐을 일으켰다. 과연 현대사회에서 로열패밀리와 왕실이 사람들에게 주는 의미는 무엇일까.

*로열 브리타니아(Britania)

영국의 상징인 왕실에 대한 존경심과 정통성에 대한 인정을 의미.

브리타니아는 현재 영국 브리튼섬에 대한 고대 로마시대의 호칭.

왕실의 기본 가치는 절대 변하거나 흔들리지 않는 역사와 신분으로 무장된 지위와 풍요라고 할 수 있다.

셀러브리티처럼 인기가 없어지면 하루아침에 사라지거나 글로벌 재정위기 때 갑자기 재산이 줄거나 하는 일은 없다. 쉽게 접근할 수 없지만 한결같은 신분과 부를 유지하는 왕실의 이미지는 21세기에 유일하게 남은 신비와 동경의 대상이다. 또한 패션계에서는 케이트 미들턴과 같은 로열 셀러브리티를 통해 21세기 현대성에 존재하는 위엄과 정통성을 어떻게 패션과 연계할 수 있는지에 고민하고 있는 것으로 보인다.

거리마다 유니온 잭 기, 로열 행사는 매출에 기여

지난 6월 5일 엘리자베스 2세 여왕은 다이아몬드 주빌레(영국여왕 즉위 60주년 기념 페스티벌)를 맞았다. 1952년 여왕으로 즉위한 후 60년간 왕실의 의무를 무사히 수행한 것을 축하하기 위해 영국민들은 행사 2주 전부터 거리마다 집집마다 유니온 잭 기를 장식하면서 경축 무드를 만들었다.

불경기에 지쳐가는 리테일러들은 이번 기회를 통해 매출을 최대

화하기 위해 로열 모티브와 영국적인 요소를 강조하면서 고객들의 관심과 구매욕을 자극했다. 한마디로 왕실이 선물한 기회였던 셈이다.

백화점과 하이스트리트 브랜드들도 VMD는 물론 기획 상품 개발, 기념 이벤트를 펼치면서 소비자를 매장으로 유도하는 데 집중했다. 영국인들에게는 애국심을 고취하고 관광객들에게는 가장 이국적인 매력으로 어필하면서 지난 여왕의 주빌레 행사는 약 9000억원의 리테일 효과를 만든 것으로 집계됐다.

왕실의 이국적 매력, 관광객에 어필하는 최고 USP

강력한 왕실로 포지셔닝한 영국의 왕실은 21세기에 찾아보기 어려운 권위와 역사, 화려함을 상징하면서 외국인들에게 이국적

인 매력으로 어필한다. 더구나 2012 런던올림픽으로 브리티시니스(Britishness)에 대한 니즈는 패션에서의 헤리티지 트렌드와 결합하면서 영국 붐을 만들었다.

여왕 즉위 60주년과 올림픽을 기념하기 위해 럭셔리 백화점인 셀

프릿지스는 영국적인 것에 포커스를 둔 사상 최대 규모의 인스토어 행사인 ‘빅 브리티시 뱅’을 운영했다. 이 행사는 영국 내 최고의 디자이너, 브랜드와 콜래보레이션해서 이뤄진 것.

이는 방문객에게 놀라움과 즐거움을 제공하는 계기를 만들기 위한 취지로 영국 테마의 윈도 디스플레이부터 1950년대 패션을 보여주는 특별 전시회, 가장 영국적인 상품을 판매하는 컨셉 매장까지 백화점은 온통 영국 분위기와 모티브로 넘쳤다.

셀프릿지스 백화점, ‘빅 브리티시 뱅’ 이벤트

가장 아이코닉한 영국 브랜드들이 독점 제공하는 상품을 모아서 전시하고 판매하는 ‘빅 브리티시 숍’에는 의류에서 식품까지 영국 문화를 반영하고 영국적인 캐릭터를 가진 상품들을 제공했다. 「비비안웨스트우드」의 티셔츠에서부터 유니온 잭이 달린 「멀버리」 베이스워터 핸드백, 크리스털로 유니온 잭이 새겨진 「바버」 재킷까지 수백 개의 리미티드 에디션과 원오프 상품을 기획했다.

특히 마네킹을 사용해서 ‘여왕처럼 쇼핑하기’ 코너를 만들고 퀸이 항상 들고다니는 「로너(Launer)」 핸드백을 비롯해서 「덴츠(Dents)」 장갑,스카프 등을 전시하는 한편 티아라 코너에는 2만7000원(15파운드)의「H&M」부터 「티파니」의 9900만원(만2500파운드)까지 다양한 상품을 모아놓았다. 의류, 잡화, 홈 상품 외에도 레코드 LP, 영국의 만화책, 패딩턴 베어 캐릭터 등은 과연 영국적인 것에는 무엇이 있는지를 살펴보는 계기가 됐다.

엘리자베스 여왕이 즉위한 1952년을 전후한 시기의 영국 패션을 보여 주는 전시회도 개최했다. 패션 큐레이터인 주디스 클락(Judith Clark)과 모자 디자이너인 스티븐 존스(Stephen Jones)가 콜래보레이션으로 진행한 이 전시회를 통해 1950년대의 전형적인 영국 스타일을 보는 기회였다.

컨셉 스토어 빅 브리티시 숍, 전시회 빅 브리타니카

브리타니카(Britannica)는 보그지가 1951년부터 3년간 세 번에 걸쳐 발행한 2월호 잡지로서 이름처럼 2차 대전 후 브리티시 스타일과 컬처를 기념하면서 패션에서 전통과 새로움을 포용했다. 전시회에 소개된 스타일은 모두 보그 패턴을 사용해서 재현된 것으로 값비싼 쿠튀르가 아니라 누구나 입을 수 있었던 대중적인 스타일을 중심으로 소개했다.

1950년대 실루엣 자체는 매우 실용적이지만 모자와 장갑 등으로 글래머함을 강조했다. 큐레이터는 전시된 스타일을 1950년대 여성의 시간과 장소에 따른 스타일링으로 구성했다.런던 본점 건물의 윈도는 영국의 브랜드, 디자이너, 풍물과 문화를 모아 사람들에게 볼거리를 제공했다. 윈도별로 로열패밀리, 버킹엄 궁전 가드 교환식, 로열 에스코트(Royal Ascot), 글래스톤베리(Glastonbury) 음악 축제, 애프터눈 티, 여왕의 애견 브랜드 코기(Corgi) 등을 만들어 보여준다.

미니(Mini) 자동차, 비와 버버리 트렌치코트, 아웃도어 컨트리 라이프의 신 등을 만들어 보여주고 영국 디자이너의 상징적인 존재인 「비비안웨스트우드」 스타일, 「캐스키드슨(Cath Kidston)」의 홈 상품을 전시하는 등 가장 영국적인 모티브를 유머러스하게 운영한 VMD로 사람들에게 어필 했다.

‘여왕이여 영원하라’를 부르며 주빌레 행사는 막을 내렸고 런던올림픽이 끝난 이후에도 계속 이어지는 브리티시 테마는 영국 리테일러들의 마케팅 키가 될 것으로 보인다. 이미 해러즈와 하비니콜스 같은 주요 백화점을 비롯해서 하이스트리트 매장들도 한결같이 영국 소재로 디스플레이하고 유니온 잭을 인스피레이션으로 한 기획 상품을 제작 판매하는 등 축제 분위기를 최대한 상업화하기 위해 노력 중이다.

근거리 생산(near-source production)은?

2010년대 들어서면서 지난 10년간의 의류 가격 디플레이션은 막을 내리고 최근 2년간 실제로 가격이 올라가는 추세를 보이고 있다. 비용이 올라간 상품의 가격을 올릴 것인가 아니면 저렴한 가격에 익숙해진 고객을 위해 마진을 희생할 것인가가 리테일러의 고민이 된 후 이제 리테일러들은 그동안 중국 중심의 서플라이 체인을 유럽으로 다각화하는 경향을 보이고 있다. 즉 몇십 년 전의 생산 시스템인 자국 내 생산으로 유턴하는 분위기다.

중국은 더 이상 세계의 ‘공장’이 아니며 저렴한 에너지와 운송비에 기초하는 2000년대식 생산 모델은 이제 구식이 되고 있는 것으로 보고 있다. 에너지 가격이 계속 오르고 있고 회사들은 운송비에 대해 매우 민감해지는 상황에 근거리(로컬, 인접국) 생산이 좋은대안이 되고 있는 것. 특히 유로존 위기로 유럽국가들이 경제 회복을 위해 제조업을 향상하는 분위기는 유럽권의 근거리 생산을 더욱 부추긴다.

터키에서의 데님 생산, 포르투갈에서의 니트웨어, 이탈리아의 도자기 생산은 10년 전보다 실제로 저렴해진 것으로 알려진다. 슈퍼마켓 테스코(Tesco)는 유럽의 서플라이어와 장기 계약에 들어갔다고 밝히는 등 2010년대는 소싱의 변환기를 맞이한 것으로 보인다.

특히 의류 사업에서 신속한 상품 공급이 중요한 경쟁력이 되면서 근거리 생산은 인디텍스가 경쟁력을 유지하는 주요 전략으로 평가된다. 전체 물량의 절반 이상을 스페인과 포르투갈, 모로코에서 생산하는 인디텍스는 소싱비용이 다소 비싸더라도 패션성과 트렌디상품으로 승부하기 위해 근거리 생산 위주의 전략을 운영하고 있다.

이제 ‘영국서!’ 로컬 생산 모멘텀 생기기 시작

영국의 패션 소재 협회(UK Fashion & Textile Association)는 영국 내 소싱을 홍보 지원하기 위해 ‘Let’s Make It Here’를 런칭했다. 이는 ukft.org를 통해 영국 내 생산 시설 데이터베이스를 제공하는 서비스로 디자이너, 패션 바이어, 소싱 매니저들이 영국에서 소싱할 수 있도록 도와주는 것이 목적.

지난 30년간 하향세를 보인 영국의 패션 부문 소싱 산업은 규모는 작지만 아직도 14만명의 인원을 고용하는 산업이다. 물론 그동안 사라졌던 노동력과 특히 기술력 있는 노동력을 구하기는 쉽지 않고 부자재 구하기도 까다롭기는 하지만 영국 정부와 패션 산업은 제조업을 영국으로 유턴시키기 위한 노력을 기울이고 있다. 동시에 실제로 리테일러들은 영국 내 생산을 진지하게 고려하기 시작했다.

영국 내 생산 100%, 「라븐햄(Lavenham)」

상품 전량을 영국의 인하우스 공장에서 생산하는 것으로 유명한 헤리티지 브랜드인 「라븐햄(lavenhamjackets.com)」.

영국 오리진과 영국 생산 상품의 매력은 해외 시장에 크게 어필해서 약 80%가 해외로 수출된다. 1969년 영국의 라븐햄 지역에서 시작된 브랜드로 퀄리티와 내구성을 특징으로 하며 주요 상품은 나일론으로 퀼팅한 재킷. 그 시작은 호스럭(horse rug, 말을 보호하기 위해 몸통을 감싸는 가운)을 제작하다가 매칭되는 재킷과 조끼(waistcoat)를 만들면서 의류로 발전했다.

셀프릿지스, 하비니콜스를 비롯한 럭셔리 백화점과 어번 아웃피터스, 트릴로지(Trilogy) 등 쿨한 편집 매장에서 판매되는 「라븐햄」 재킷은 「바버」와 함께 헤리티지 붐을 주도한다. 「바버」에 비해 핏과 컬러가 다양하며 특히 밝은 컬러를 사용해 클래식한 컨트리 퀼팅 재킷을 어번용으로 확대하는 계기가 됐다. 영국 내 공장에서는 125명의 직원이 주당 재킷 2200피스를 생산한다.

영국 니트웨어 생산의 대표, 「존스메들리(John Smedley)」

하이 게이지 니트를 전문으로 하는 227년 역사의 「존스메들리」는 99.6%의 상품을 영국에서 생산한다. 더비셔(Derbyshire) 지방의 맷록(Matlock)에 베이스를 두는 가족 경영 브랜드로 시아일랜드 코튼과 뉴질랜드 메리노 울 소재의 니트를 코어 상품으로 한다. 약 40개국으로 수출하는 물량이 전체의 70%.

영국 생산 위해 양말류 생산 파트너십, 막스앤스펜서 지난 1999년 막스앤스펜서는 소싱기지를 해외로 옮김으로서 서플라이어였던 양말 제조업체 코틀즈 호저리(Courtaulds Hosiery)는 400명을 감원했다. 그런데 13년 만에 다시 양말 소싱을 영국으로 완전 이전하기 위한 전략을 추진하고 있다. 전체 양말류의 25%를 코틀즈 호저리(더비셔 지역의 벨퍼 공장)에서 생산하는데 그 비중을 더욱 늘려서 퀄리티 기본 상품(quality staple)으로 정착시킬 계획. 이 공장은 전문화된 로컬 공장으로서 기술적인 우위, 혁신과 숙련된 기술의 노동력은 물론 의사소통이 쉬워 밀접하게 일할 수 있다는 장점이 중국보다 경쟁 우위라는 것.

해외 생산에서 로컬소싱으로 유턴, 「클락스(Clarks)」

대표적인 영국의 미드마켓 구두 브랜드인 「클락스」 역시 영국 생산으로 회귀하는 것을 고려 중이다. 사업의 생존을 위해 지난 2005년 서머셋(Somerset) 지방의 공장을 폐쇄하고 저렴한 노동력을 찾아 극동으로 생산 기반을 옮겼던 「클락스」는 해외 소싱이 더 이상 저렴하지 않을뿐더러 생산량이 빠듯하고 중국 내 가죽 가격도 인상되는 등 어려움에 직면하기 시작했다.

특히 소비자들이 영국산(Made in Britain)을 원하는 애국심이 작용하고 있는데다 해외 고객들은 영국 브랜드로서의 정통성(authenticity)을 원하는 것을 수렴하고자 하는 것. 영국 내 500개 매장에서 연간 100만켤레 이상을 판매하는 「클락스」가 해외 소싱을 진행한 지난 20년 동안 공장을 서서히 폐쇄했었다.

차별화 위해 영국에서 생산, 「팔로우데님(Fallow Denim)」

하이엔드 데님 브랜드로 기존에는 일본 데님 소재를 소싱해서 영국 내에서 가먼트를 생산했으나 이제 100% 영국 상품을 만들기 위해 영국에서 소재를 개발하고 제작하는 것을 추진 중. 이를 위해 소형 공장(London Cloth Company)과 조인해서 샐비지 데님(selvage denim) 소재를 개발했으며 실용화를 준비 중이다. 영국에서 생산하면 가격이 3배까지 높아질 수 있지만 대부분의 데님 브랜드들은 중국과 터키에서 생산하는 것에 비해 차별화가 가능하다는 것. www.fallowdenim.com

영국 생산의 실용주의 남성복 「알밤(Albam)」

지난 2006년 런칭한 후 현재 4개의 리테일 매장 을 운영하는 유틸리티 미학의 남성복 「알밤」은 불경기에 리테일로 확

장해서 성공한 케이스를 보여준다. 창립자인 알리스타 래이(Alastair Rae)와 제임스 쇼(James Shaw)는 첨단 디자인을

좇는 것이 아니라 오랫동안 입을 수 있는 스타일을 제공하면서 패션이 아닌 의류 비즈니스라고 강조한다. 영국 소재

로 영국에서 가먼트를 생산하며 그러한 사업 모델을 통해 성공적으로 확장함으로 「알밤」은 메이드 인 브리튼으로도

성장 가능한 의류 사업을 개발할 수 있다는 것을 보여주는 예가 된다.

케이트 효과, 보수적인 미학으로 등장?

지난해 4월 윌리엄 왕자와 결혼식 때 「알렉산더 매퀸」 드레스를 선택해서 영국 패션을 세계적으로 마케팅한 데 성공한 케이트 미들턴이 보여주는 스타일은 단정하고 역할에 적절한 품위 있는 스타일. 컬러나 소재를 매칭한 차림에 무릎 위 2인치 기장을 고수하는 케이트 미들턴의 안전한 스타일(safestyle)에 패션 저널리스트와 인사이더들은 다소 실망하고 있는 것이 사실이지만 패션계에서는 고급스러운 테일러링의 트렌드를 낳고 있다.

특히 신체를 드러내는 화려함이 아니라 신체를 덮으면서 품위와 점잖은 매력을 표출하는 미학으로 그레이스 켈리와 전성기의 영국 앤 공주이미지의 1960년대 분위기를 부활시키고 있다. 로열 웨딩에 이어 여왕 즉위 60주년 행사 등 2년째 왕실의 행사가 이어지면서 왕실과 로열패밀리는 2000년대 셀러브리티가 사람들에게 꿈과 이상을 제공하는 역할을 이어받고 있는 것으로 보인다.

걱정할 것 하나 없는 풍요와 가장 높은 신분의 상징인 로열패밀리로서 위치는 현대판 동화 스토리. 로열패밀리의 일종의 비현실적인 요소는 불경기를 잊고 싶어하는 패션계에서 화려한 왕실 모티브를 빌려주고 있다. 2012 A/W 컬렉션에는 영국과 러시아 왕족 분위기의 자카드, 메탈릭 브로 케이드, 벨벳 등 풍요한 분위기의 소재가 등장하고 있고 티아라, 주얼 장식, 러플 블라우스, 골드 엠브로이더리 등의 화려한 장식이 나오는 것은 이러한 맥락으로 보인다.

케이트 미들턴과 왕실무드가 패션에 큰 인플루언스가 되고 있는 것은 왕족이 주는 절대적인 특권층의 이미지 때문이라고 볼 수 있다. 현대 사회에서 누구나 셀러브리티가 될 수 있지만 로열패밀리 같은 작은 집단에는 아무나 접근할 수 있는 것이 아니기 때문에 그만큼 왕실은 아직도 특별한 신분인 것이다.

이처럼 왕실의 역사와 풍요, 신분, 특권층의 이미지를 디자인하우스들이 컬렉션과 브랜드에 반영해서 소비자들에게 어필하고 있다. 품위 있는 스타일을 지향하는 케이트 미들턴의 예쁘고 단정한 차림은 스타일 미학에도 영향을 미쳐서 이제 떠오르는 시장(BRIC:Brazil, Russia, India, China)의 젊고 부유한 소비자들도 더이상 블링이 아닌 보수적인 스타일로 부유함을 과시

하는 것을 선택하고 있다.

케이트 미들턴은 21세기 로열 셀러브리티의 위치로 부상하면서 패션계에 보수적인 미학의 인플루언스를 제공하고 있다. 화려함과 첨단 패션을 보여주던 1980~1990년대의 다이애나비와는 아주 달라서 접근하기 쉬운 왕족으로서 포지셔닝하는 것으로 보인다.